word

残存エラー率

(Residual Error Rate)

- 残存エラーというのは、情報を受けた側で、それが「間違いである」とわからないかもしれない確率のことです。これまでのメルマガをご覧になった方であれば、似たような話が出てきたと思います。そうです。故障率λ DU です。検知することができない通信データの間違い、それを残存エラーといいます。

- さて、なにかのデータ列があったとします。ここでは『n』ビットあるとしましょう。そのデータ列が伝達されるときに、ノイズや機器の故障で変化したとします。つまり、0→1に変化したり、1→0に変化する場合を考えてみます。

- 実際の機器は電気信号ですから、途中で何らかの電気的なパルスや電磁波になるのですから、電気的な特性から、データ列の最初が間違いやすい、とか、データ列の特定の場所が変化しやすい、などの偏りがあるかもしれませんが、ここではビット列のすべてのビットの変化率、つまりエラー率が同じであるとします。その1ビット分の化ける確率をPeとします。

- ある意味をもつ 『n』ビットのビット列において、『k』ビット変化して違うビット列になる確率は、

- とあらわされます。これがぜんぜん意味の無いデータ列ならば、化けても困りません。意味不明のデータ、つまり「エラー」として受け手側で認識できます。しかしそれが別な意味をもつデータ列の場合、それはエラーとして受け手側で認識できません。つまり、間違って伝わってしまうことを意味します。

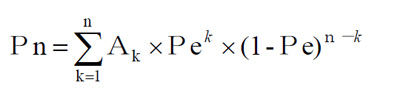

- そこで、あるデータ列の任意の『k』ビットが変わることで、違う意味になるビット列の集合をA k とします。A k は個数です。ある意味情報から、任意の『k』ビットが変化して得られるビット列のうち、別な意味を示すビット列の個数、といえます。

- このように考えると、変化するかもしれないビット数『k』の様々なケースを合計すると、ある『n』ビットのデータ列のエラー率は、次のようにかけます。これが残存エラー率の計算の基本的な考え方の式になります。

- とはいえ、Akを数えることはすごく大変です。そこで、前述の補足リンク①

で示す、CRCでのデータ空間の拡張を利用します。もともとの情報とビット列の表現に偏りがあったとしても、CRCコードをつける、つまりデータ空間を非常に大きく拡張することで、数学的に均質なデータの分布を考えることが出来る様になります。

で示す、CRCでのデータ空間の拡張を利用します。もともとの情報とビット列の表現に偏りがあったとしても、CRCコードをつける、つまりデータ空間を非常に大きく拡張することで、数学的に均質なデータの分布を考えることが出来る様になります。 - ではもう一度最初から、CRCコードでのデータ拡張を意識して考え直してみましょう。

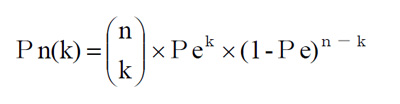

- 『n』ビットのうちの任意のどこかの『k』ビット分が化ける確率は

- ここでは、コンビネーション nCk (『n個』から『k個』を取り出す場合の数)を、

と書くこととします。

と書くこととします。 - 『k』ビットが変化するのですから、その確率はPeの『k』乗ですし、それ以外の『n-kビット』は正しいのですから、その確率は(1-Pe)の『n-k』乗です。その変化が、どこかの『k』ビットで起こるかもしれないということですから、その場合の数をぜ~んぶ合計すると、上のようになるわけです。

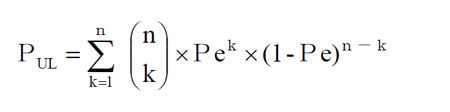

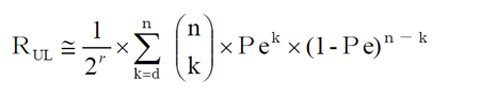

- この『k』個のエラーが発生したという話、1個だけの場合もあれば、最悪は『n』個に同時に発生するかもしれません。よって、あらゆるケースを想定した、データのエラー確率(P UL )は、あらゆる『k』の場合の可能性を合計することになりますから、

- となります。

- しかし実際のデータは、意味を持つ符号と、ビットの列の間の相関関係から、あらゆるビット列が意味を持つとは限りません。これは前述したとおりですね。化けても意味を持たないビット列ならば、それはエラーとして認識できます。

- 例えば、2つの符号A,Bしかない世界の場合、それを1111と0000として表すとすると、その他の1001や0110は、意味のない情報となります。そんなデータがきたら、受け手側で『エラーである』ことがわかりますね。つまりこのような場合は、検知できるのですから、『残存エラー』とは呼べません。

- そこで、この意味のある情報と、意味のある情報の間の遠さ近さを表す数字として、Hamming(ハミング)距離(=d)というものが考えられました。Hammingさんが考えたものです。

- Hamming距離が1つまり d=1とは、1ビット化けるだけで、別な意味のある情報に変化する場合を表すとします。先ほどの符号が1111と0000しかないケースでは、d=4となります。4ビット変化したら、意味のある別な情報に変ってしまうからです。

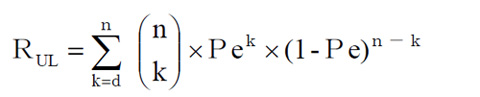

- これを考慮して、先ほどの式を利用して、間違ったことがわからない場合の確率、つまり残存エラー率(R UL )を式にするとどうなるでしょうか。

- dビット未満の変化は、「エラーだ」とわかるのですから、検知できないエラーとしてカウントするべきなのは、k=1からではなくて、k=d からとなります。

- と表されます。これが残存エラーと言ってよさそうです。

- しかし現実にはこれも使えない式です。実際にはパリティ(データ列の各ビットの合計が偶数か、奇数かの判定情報を付加する処理)をつけたような場合、いわばそれはHamming距離d=2と言えます。2ビット化けるとわからなくなるからです。しかし、それは1ビット化けの場合だけではなく3ビット化けも検知できます。そうなると、上の式は、単にd=2からのケースを全部合計すればよい、と単純に合計するわけにはいきませんよね。足しすぎます。

- このようなちょっとした工夫をするだけで、上の式は使えなくなります。現実には通信には様々な冗長符号を付加し、エラーの検知ができるような工夫をしますから、残念ながらこの式は、残存エラー率の算出には使えません。(使えないのに何故書いたかというと、あとで判ります。)

- ではどうすればいいのでしょうか。

- 上の式が使えないのは、式の中に符号(意味のある情報)の分布についての要素が全く入っていないからです。意味のある情報が、どの程度バラけているのか、それによって変化したビットによって、それがエラーとして検知できるのか、検知できないのか変わってくるのです。ここで、補足リンク①

のCRCを思い出しましょう。データ空間の拡張を活用します。

のCRCを思い出しましょう。データ空間の拡張を活用します。 - CRCを付加することを考えると、『r』ビットの冗長ビットをつけたメッセージは、情報のバラけ方が、『2 r 』倍になっています。

- もともとのメッセージの意味空間のバラけ方はこの際考えなくても、『r』ビットのCRCをつけることによって、少なくとも均等に意味の有るメッセージが、別な意味のあるメッセージに変化する確率は、『2 r 』だけ小さくなっている(薄まっている)といえます。

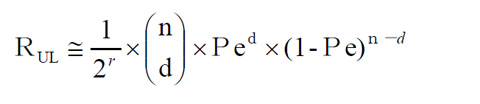

- このことにより、『r』ビットの冗長符号をつけた場合は、前述の式は、

- と考えることが適切であるといえます。

- Pを極めて小さな数として考えると、この式は、最初の第一項を展開したものを用いて、下記のように書き換えることが出来ます。

- つまり残存エラー率は、おおよそHamming距離と冗長ビット長の関数として表されるのです。